La clé des champs 自由への鍵/素晴らしき水辺の自然

フランス映画 (2011)

シモン・ドゥラニェ(Simon Delagnes)が、一種の主役を演じるナショナルジオグラフィック的、あるいは、BBCの自然科学番組的な映像詩。ストーリーは、空想にふけるだけで他人との交流のできない無口な少年が、水辺でいろいろな動植物と出会うことで、新たな自分を見出すというものだが、「一種の」と書いたのは、映画の9割が自然の描写で占められているから。映画は、自然を見つめる少年を時折り映しながら、水辺の小生物を中心とした動植物を克明に追っていく。そういう意味では、少年は単なる傍観者だ。自然描写がくどすぎて、少年が忘れ去られているように思える箇所が多いため、評価が高くなく、受賞歴もないのであろう。

前半はナレーションが映画を主導する。冒頭の台詞は、「私は、無口な夢見る少年で、最も好きだったのは、空想にふけることだった」。これから分かるように、少年時代を回顧する形をとっている。バカンスを田舎の親戚に預けられた少年が、農園の裏に広がる野原、そして、その奥にひそむ池が気に入り、毎日のように訪れる。そこは、謎めいていて、面白く、少年にとって魅力溢れる「小さな王国」だった。そこに一人の闖入者が現れる。同年代の少女だ。少年は、最初こそ、自然に手を加えて飾る少女の態度に腹を立てるが、それが自然を穢すものではなく賛美するものだと分かると、次第に心を開いていく。少年と少女が直接話し合うことはないが、それでも少年は少女の感化を受けて、自然とより積極的に接するようになる。そして、数週間して少女が都会に帰っていく頃には、「私の中で、何かが変わった」とナレーションが語るように、この田舎での数ヶ月が人生の転換点となる。この映画の題名の“La clé des champs”は、直訳すれば、「野原の鍵」だ。しかし、辞書を見ると、中世フランスでは野原は自由の象徴。従って、“La clé des champs”は「自由への扉を開ける鍵」を意味する。これなら意味が通る。内気な少年の心が自然によって開放されるのだ。

シモン・ドゥラニェは端正な顔をした少年。しかし、映画の中で台詞はゼロ。表情も、一度微笑む他は、ほとんど無表情だ。ただ、自然の中で佇んでいるだけ。映像詩という意味では、ぴったりの配役だ。2013年に短編映画に出演しているので素人ではないが、職業的な子役ではない。

あらすじ

時代は不明だが、映画の中にちらと出てくる車がルノー4CV(1946~61年)なので、中間をとって1950年代と想定する。映画の冒頭、田舎の小さな村の道路を、羊飼いが羊の群れを率いて歩いているシーンが映される。そして、ナレーションが重なる。「私は、無口な夢見る少年で、最も好きだったのは、空想にふけることだった」「その春 両親は、私を田舎のいとこに預けた」。このいとこは70歳を超える老人なので、少年のいとこではなく、両親のいとこだろう。また、小学校の春のバカンスは、4月上旬~5月上旬にあたる。「子供は私一人だけだった。長く単調な日々、私は空想にふけるしかなかった」。ここで映像は、村外れの墓地の石壁に沿って歩く少年を映す(1枚目の写真)。因みに、この少年に名前はない。クレジットでも、“Le garçon(少年)”としか書かれていない。「私の周りで、命が突然に現れた。ブヨですら、すべきことを知っているようだった。ツバメは、矢のように空を切って飛んだ。カタツムリは、草の中に かすかに光る跡を残した。私だけが、あてどなく歩いていた」「生き物を見守るのは楽しかった。彼らは私に教えてくれた。好きなように生きろ、時間を無駄にせず、一瞬を最大限に活用しろと」(2枚目の写真)。「彼らと一緒だと言葉は不要で、家にいても一言も話さないような私には、ぴったりだった」「生き物は人間を恐れる。私も恐れを分かち合った。それは、一種の秘密の同盟でもあった。彼らと一緒だと、不可解な大人の世界など忘れた」。

少年は、農園と野原を仕切る柵を開けて、初めて外に出て行く。家畜が逃げ出すといけないので、出た後にちゃんと柵を閉める(1枚目の写真)。少年は、写真の正面に見える野原を突っ切り、その向こうに見える木立に向かう。「私は、農園の背後の野原で、羽の生えた種が、星間宇宙船のように宙を舞うのを見て何時間も過ごした」(2枚目の写真)。「ある日、宇宙船の1つが、私を村の外の池へと導いた」(3枚目の写真)。「細い流れしかないため、『怠け池』と呼ばれていた。昔、ここで山羊が溺れたそうだ。農夫は、牛に池の水を飲ませようとはしなかった」。少年と池との初めての出会いだ。

ナレーションは続く。「この野生の、うち捨てられた場所は、私の白昼夢の舞台となった」「私は、この儚い水溜りに魅せられて、毎日池に通った。蛾がランプの周りを舞うように」「水は、揺れ動く鏡となって、私の周りの世界の不明確なイメージを送り返してきた」(1枚目の写真)。「ひとりぼっちの子供にとって、静かな水面の劇場は、夢の本質だった」。ナレーションは叙事詩に近い。2枚目の写真は、水面近くを飛ぶ青いトンボの群れ。

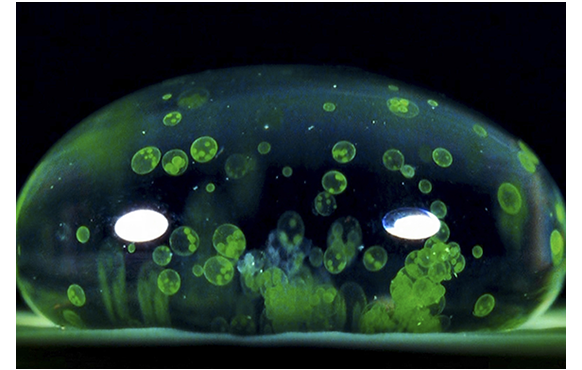

「ある日、ポケットの中に入っていた贈り物に気付いた。織物商の伯父が、誕生日にくれたものだ。それは、カエルの目のように膨らんだ 向かい合った一対の小さなレンズだった」「池は、宝物の力を試すには絶好の場所だった」。少年は、ルーペを使っていろいろなものを見て楽しんだ(1枚目の写真)。蝶の羽の鱗分だけではない。「水滴の中に宇宙を見出すのにも使った」「他人には想像もできないものを見ることができた。物事の中に隠れた非常に小さなサインのすべてを」(2枚目の写真)。写真は、水をはじく葉の上に載った水滴。

「私は 暖かい泥の鼻につく臭いが好きだった。池が近いと教えてくれたから」「ある 息詰まるような暑い日、空気がよどんで、風がぱったり止まった」。このナレーションは映像と合っていない。1枚目の写真で分かるように、少年の髪も草も風になびいている(1枚目の写真)。ナレーションが言いたかったことは、風がなくても、「水は、じっとしていないことに気付いた」「小さな虫が、池の肌を常に揺れさせていた」という点なのであろう(2枚目の写真)。3枚目の写真は、大量のアメンボの映像。その後に、ミズスマシが続く。

ある日、いつものように農園の柵に行くと、開いたままになっていた〔違反行為〕。一体誰がこんなことをしたのだろうかと見回す少年(1枚目の写真)。木立の中に入って行くと、小経沿いの一面のヤマニンジンの1本が折れている(2枚目の写真)。そして、黄色のアイリスも花が折られている(3枚目の写真)。「誰かがここにいた。私の聖域が穢された。誰かが池の堤の上を歩き、ハッカを踏みつけ、そして、アイリスを摘んだ。私はこの場所が好きだった。だから、それを壊すような人間には耐えられなかった」。

しかし、幸い、荒らされたのは草原だけで、池の中はそのままだった。岸辺に寝転んで水の中を見る少年。顔に水の反射光が当たって揺れている(1枚目の写真)。「水面の下は、すべて手付かずのままだ。誰もそこには近づけない」。2枚目の写真は、水中から外を見上げた映像。中央の水草の上半分は、水中の茎が、水面に反射して見えているもの。

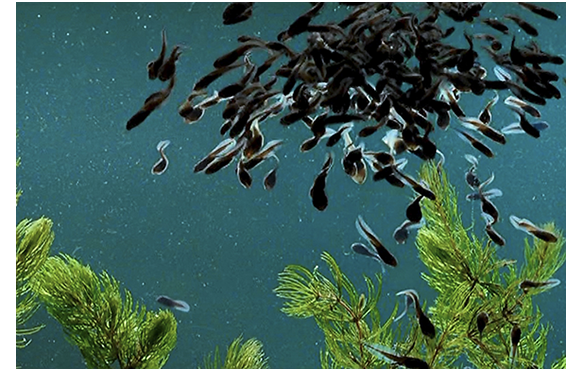

しばらくナレーションが途切れる。1枚目の写真は、池を覗き込む少年の顔が水面で反射して見えるのを、上から撮影したもの。左の頬にある黒いものは、水中にいるオタマジャクシ。2枚目の写真では、一箇所に固まっていたオタマジャクシが広がっていく状態を映したもの。少年は、池の端に寝転んで、オタマジャクシをずっと見ている(3枚目の写真)。

次の日、少年は、一軒の家の窓辺に、黄色いアイリスが飾ってあるのに気付く(1枚目の写真)〔右端の車がルノー4CV〕。「1人の少女がこの家に住んでいる。彼女の家族が数週間借りたのだ」「誰が、私のアイリスを盗んだか分かった。私の後をこっそりつけ、池への道を見つけたに違いない」。その日、少年は池に行ってみる。「彼女は戻ってきたが、何も触らなかった。草で冠を作った以外は。私は、彼女をアイリスと名付けた。彼女が摘んだ花に因んで」「池に着いた時、私は、心の奥底で、アイリスの形跡を探していたんだと思う。しかし何もなかった。あったのは静穏な水面のみだった」。2枚目の写真は、別な日の少女の映像。一面の赤いポピーの中で戯れている。そして、池の端のトクサには、ポピーで作った赤い人形が付いている(3枚目の写真)。「私は、すぐには気付かなかった。アイリスがこの人形を作ったんだ。私は気に入った」。人形の頭に見える部分はポピーの花芯。花芯を上にして、花びらを裏返し、草で縛っただけで人形に見える。面白いアイディアだ。

次の2枚の写真にはナレーションがない。1枚目は死んだカエルを見ている少年。2枚目は、貝に息を吹き込んで鳴らし、あるいは、中で音がするか聴いている少年。この後で、ナレーションが入る。「彼女は、来るのをやめた。多分、私が人形を取り除いたのが 気に入らなかったんだろう。それとも、ここに来るのに飽きたのか。ここは、私と池だけの世界に戻った。しかし、最初の魔法はなくなった」。最後の言葉は重要で、アイリスと名付けた少女の存在が、邪魔なものから、いなくなると寂しいものへと変化したことを意味している。そう思って見れば、カエルの死骸を見たり、貝の音を聴くのも、感動的というよりは、暇つぶしのように見えてくる。だから、池畔に生えた木に登り、池をじっと眺めている姿(3枚目の写真)からは、楽しさではなく孤独さが感じられる。

少年と「いとこ」が部屋の中にいて言葉を交わす唯一のシーン。「お前さんは、生き物が好きなんだろ? じっと見守っていると、時が止まり、息することさえ忘れるぐらいに」(1枚目の写真)。「実はな、村人は、よそ者が野原をうろつくのを好まん。お前さんを厄介者だと思っとる」(2・3枚目の写真)。こんな話を聞かされ、少年は不安になる。

しかし、「いとこ」は、少年に「行くな」というためにそんな話したのではなかった。「何と思われても気にするな」と言いたかったのだ。だから、少年に、池の秘密を教えてやる。「わしは、子供の時から『怠け池』のことは知っとる。あそこには、一匹の鯉がおってな、こんなに大きいんだ」と手で大きさを示す。50センチほどか。「わしより年寄りだ。『百寿者』と呼んでる。足音を聞くとすぐ、切り株の下に逃げ込んでしまう。まだ生きとると思うぞ」。新しい情報に、にっこりと微笑む少年(1枚目の写真)。この少年が微笑む唯一のシーンだ。少年は、さっそく池へと急ぐ(2枚目の写真)。池にはまだ『百寿者』が生きていた(3枚目の写真)。

少年は、少女と一緒に『百寿者』を見たり、手をつないで池の底を歩いている姿を想像する(1枚目の写真)。ある日、池まで行くと水面に大量の赤い実が浮いている。人為的なものだ。どこかに少女がいると思った少年は、実が流れてくる方へと、池に注ぎ込む細い流れを遡って行く。また、別の日に少年が野原に行くと、少女が集めた花粉を空に向かって何度も投げている(2枚目の写真)。少年に見られていると知って逃げて行く少女。それを見て、満足そうな表情を浮かべる少年(3枚目の写真)。少女が戻って来てくれたことが嬉しいのだ。たとえそこに触れ合いはなくても。

少年の行動は、より前向きなものとなる。ただ観察するだけでなく、トクサを並べて一種のパンパイプを作って吹いてみたり(1枚目の写真)、落ちている実を拾って唇で鳴らしてみたり(2枚目の写真)、ヒイラギの葉を指で挟み息を吹きかけて風車のように回してみたり(3枚目の写真)と。少女の方も、少年と関係なく、自分の好きな方法で遊んでいる。こうして、少年は、自然と戯れる楽しさを会得していった。

同じエピソードだが、最後に、見ていて きれいなものが2つ並ぶ。最初は、少女がフワフワした白い植物を何本も手に持ち、感触を楽しんでいるシーン(1枚目の写真)。次はガマの穂らしきものから、少年が綿毛を掻き出しているシーン(2枚目の写真)。少年の膝元には綿毛が山のようになっている。こうして自然と遊ぶことに喜びを見出した2人は草原の真ん中で偶然出会い(3枚目の写真)、話すことなく別れていく。この辺りはずっとナレーションがないので、映像詩そのものだ。

「私は、水辺でもう一度アイリスを見かけられたらと期待した」。次の日は雨、少年は池でずっと待っていたが、少女は現れなかった。そして、翌日、少年は池にいろいろなものを浮かべて遊んでいる(1枚目の写真)。そして、大きなタンポポの綿毛を、思い切り吹き飛ばしたりもしている(2枚目の写真)。1人でも楽しく遊べるのだ。

「私は、池を貸してあげることは、少女への最も寛大な贈り物だと考えてきた。そして、アイリスがくれた贈り物に、敢えて応えてこなかった。彼女は、私の王国を、自由自在に飾り立ててくれた。私も、彼女に 何かあげないといけない」。考えにふける少年の顔が映る(1枚目の写真)。「この朝、日の出とともに私は池に走った。ルーペをあげることにしたのだ」。池の端の苔むした石の上に、1つの手がルーペを置く。時間が経って、別な手がそのルーペを取り上げる。少年の好意が、少女に伝わったのだ。少女は、ポピーの野に入っていくと(2枚目の写真)、ルーペを使って花を覗き込み、空想の世界にひたる。少年にはもうルーペはない。しかし、自然は素晴らしいシーンを見せてくれた。「美しい日。何百もの小グモの巣が空を飛んでいる。時が止まっているかのようだった」(3枚目の写真)。

映画の最後になって、ナレーションが復活する。「その日、私は 生きていると感じる浮き浮きした気持ちを実感した。朝のすがすがしい光が、慈雨のように私に振り注ぎ、長いまどろみの後で、生き返ったように感じた。池は、私の祖国となった。私は、最も相応しい場所を見つけたのだ」。そして、慈しむように水辺に横たわる少年の姿が映される(1枚目の写真)。「その輝かしき日、私を麻痺させていた内気さを取り去ってくれたアイリスに、別の贈り物をあげようと決めた」。少年は、これまで集めたきれいな鳥の羽をきれいに箱に並べて蓋をすると(2枚目の写真)、それを脇にかかえて少女の家へと向かった。しかし、窓は閉まり、停めてあった車はなくなっていた。少女は去ってしまったのだ。贈り物は渡せなかった。「アイリスは、私たちの秘密と共に去った。彼女について知っているのは、私が思いついた名前だけ。二度と会うことはなかった。しかし、私の中で 何かが変わった。私は、孤独に生まれついた訳ではなかったのだ。私の物の見方や考え方は、他人と分かち合うことができるのだ。今でも、湿った土のにおいを嗅ぐと、静かな水辺で過ごした強烈な日々の記憶が蘇る。私を野生の世界に目覚めさせてくれた水辺を」。

S の先頭に戻る し の先頭に戻る

フランス の先頭に戻る 2010年代前半 の先頭に戻る